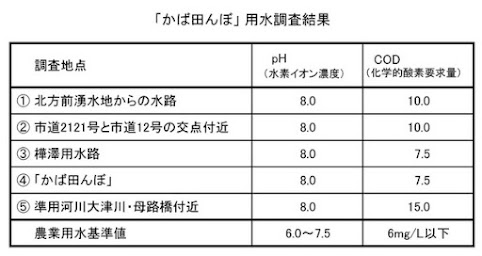

●大津川水質調査:2015年4月2日(木)+4月9日(木)

2017-08-05

2017-03-31

2017年:かば田んぼ:誘導手すりの取付 、おたまじゃくし

●2017.3.31:青竹による誘導手すりの取り付け

幼稚園児がたんぼ見学するために安全柵を作ってはと提案・・樺さん・・大喜びだったので・・

2016-10-12

2016年:田植え~稲刈り~脱穀~精米

-----------

●2016.5.8:田植え・・四金会が樺澤さんのお手伝い開始

・一人で頑張っている「おじいさん」を・・

●2016.10.7:脱穀作業・・道具がない⇒手作り

・「稲架:はざ」・・約120-150束

全景:北東の奥に「脱穀機」を置き、飛び散り防止のシートでカバーし・・

★脱穀機がない⇒工作で作った「脱穀機」

⇒「粗目のふるい」の金網にこすりつけて、モミを分離し

⇒大量に残った モミを 手作業でも分離し・・

★唐箕(とうみ)がない⇒「箕:み」と、「扇風機」で、わら などをざっと吹き飛ばし・・

⇒さらに 細かな目の 「ふるい」 と扇風機で モミを選別する

⇒結果として、モミ 約50Kg を収穫。

---

●2016.10.12 精米:ジョイフル本田NT店

・モミを精米する装置が、千葉県北部にはここにしかない(JA以外では)

2015-12-07

佐津間、カバ田んぼの水源地:調査

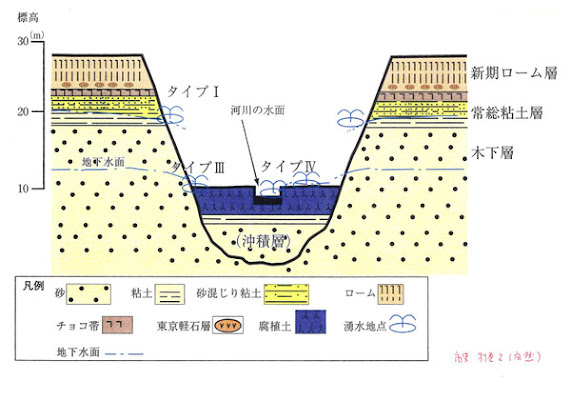

・航空自衛隊基地の滑走路の場所は分水嶺(東が大津川⇒手賀沼、西が金山落⇒下手賀沼に)

・基地建設前の、明治初期(1896-1909年)の地形図に、等高線25m/27.5mと、推定分水界を

マークし、地形から湧水しそうな場所を推定。

・分水界で囲まれた場所に降った雨は、地中に浸透し、溢れた分は小川を作り流れていく。

浸透した面積と湧水量は比例していると想定する。

溢れた水は土を流し、谷を作っていく。その谷の側面付近に湧水地点も出現するはず。

・1925年以降建設されたゴルフ場・基地滑走路で、雨水の地下浸透環境がかなり変化したはず。

さらに1954年以降、滑走路は南に延長され、さらに変化した。

(滑走路は舗装し、周囲より高く盛られている。周囲の地盤も盛り土等で平坦化し、豪雨・積雪

などで離着陸に影響しないよう、側溝などの排水設備が設けられているであろう。)

・北方前の湧水池(E)が、カバ田んぼの水源

・北方前は湧水タイプⅠ

2014-04-01

2008年~2014年頃:かば田んぼ・かば畑

●2009年頃・・サラリーマン・・退職・・時間に余裕

⇒アウトドア志向、家庭菜園、環境整備、自然への愛着・・の人たち増える。

・ナショナル・トラスト、xxをきれいにする会、xx森の会、xx環境塾、

xxビオパーク、xxを守る会、xx里山クラブ・・・・

---

2000-01-01

かば田んぼ・かば畑 周辺の大昔~1975年頃の歴史・航空写真

---

●約5000年前の房総半島:千葉県の海岸線・・

・海面は今より約15mほども上昇した状態だった・・(縄文海進/+2~3℃/ピラミッドの時代)

★鎌ケ谷は、房総半島への唯一の通路

https://kamagahara.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

---

---

●橋本遺跡(縄文-早期=1.2万年前~中期=4500年前)

・植物を調理する製粉用の石皿など 縄文時代:

https://kamagahara.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

~

----

●弥生時代(約2000年前)~ 農耕:水田稲作、畑・・・(キリスト生誕の頃)

~

---

●江戸時代:1600~1869年:中野牧(軍馬の放牧場)・野馬土手

●1947年頃(戦後):藤ヶ谷陸軍飛行場専用線の廃線跡

【六実駅~(現:セブンイレブン南)~ぼろ橋~滑走路】

【「枕木」と「犬釘」】

---

●1969年頃のかば田んぼ・かば畑周辺の写真

市役所で「かまがや環境フェア」第9回のパネル展が行われた。(展示期間は、2017.10.4-8)

「大津川を清流にする会」の展示パネルに、昔の写真が載っていた。

<かば田んぼ付近から、北部小を見る> <昔のぼろ橋:木造>

----

●1946~1975年頃:かば田んぼ付近の戦後~+30年後の航空写真:水田から畑などへの変化

<1947年(S22)の周辺航空写真>

・大津川・長谷津周辺はほぼ水田だった

・戦後の日本は食糧難だった。米の配給制。

<1975年(S50)の周辺航空写真>

・水田が消え、畑・埋立地/耕作放棄地が急激に増える。

・高度成長で食生活の変化:米生産→梨/野菜生産など。農業人口減少。

(2次・3次産業へ ⇒サラリーマン増)

・排水設備:三面張り排水路の拡充・・宅地化などで水田用の水も不足

・三面張り排水路:周囲の水田の乾田化(大型機械の導入が可能)

コンクリート製

木製:(幅5~6m):丸太の柱だけが残り、側面、上部の木は流出したようだ。

木製:(幅5~6m):丸太の柱だけが残り、側面、上部の木は流出したようだ。(多分このような構造⇒)

<周辺の土地利用・環境変化等についての一覧表 (戦後1946~2017年)>

%EF%BC%9A18%E4%B8%96%E7%B4%80%E6%9C%ABbk.jpg)